Fundort.

ort des vundesn

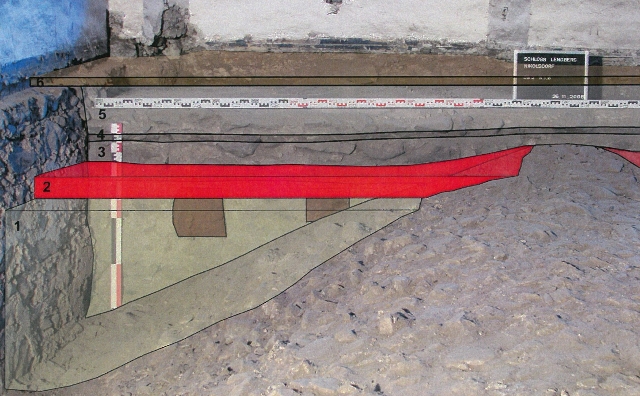

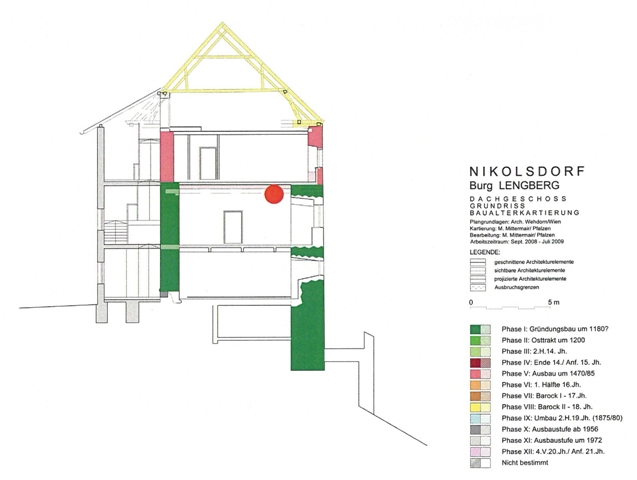

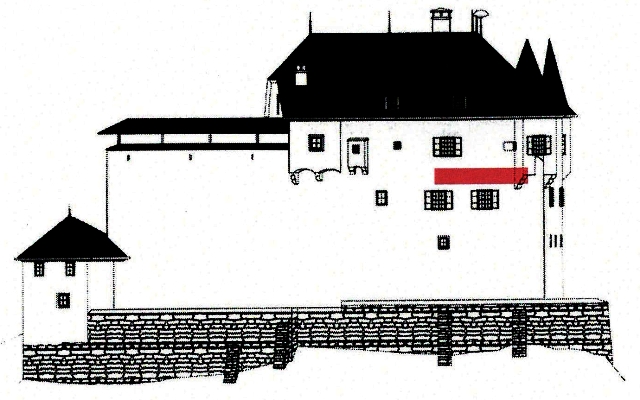

Seit 2008 werden die Renovierungsarbeiten in Schloss Lengberg archäologisch begleitet. Neben Probegrabungen in der Zwingermauer, bei denen Latrinenfüllungen geborgen wurden, kam es zu einer besonderen Entdeckung: Im südwestlichen Raum des 2. Obergeschosses fand man eine Gewölbezwickelfüllung mit zahlreichen Kleinfunden vom 14. bis 18. Jahrhundert.

Dazu zählen Münzen, kolorierte Spielkarten, Geräte aus Metall, Holzgefäße, Gläser, Importkeramik, Kleidungsreste, Waffenteile, eine Wachstafel, zahlreiche Lederschuhe sowie über 15 Schriftstücke (u. a. Rechnungen, Schuldverschreibungen, liturgische Texte) und eine Einhandflöte.

Der Fundkomplex wurde am Institut für Archäologien der Universität Innsbruck gesichert, restauriert und untersucht. Bisher erschienen zwei Bände der Reihe Lengberger Forschungen (zur Einhandflöte und zu den Spielkarten); neun weitere sind in Vorbereitung. [1]

Einhandflöte.

Floite

Die Einhandflöte von Schloss Lengberg stammt vermutlich aus dem 15. Jahrhundert. Zu diesem Zeitpunkt wurde Burg Lengberg einer großen Umbauphase unterzogen, bei der ein zusätzliches Stockwerk errichtet wurde. Im Zuge dieser Aufstockungsarbeiten könnte die Einhandflöte mit anderem Material als Gewölbezwickelfüllung eingebracht worden sein.

Im umfangreichen Fundkomplex konnten neben der Flöte noch weitere Musikinstrumententeile (Stege von Zupfinstrumenten, Trommelteile) gefunden werden. Diese Objekte sind die bislang ersten und einzigen archäologisch geborgenen Bodenfunde von Musikinstrumenten aus Holz im Raum Nord- und Osttirol.

Die Einhandflöte sowie die anderen geborgenen Teile von Musikinstrumenten bieten somit einen Einblick ins „musikalische Leben“ auf Schloss Lengberg im 15. Jahrhundert. [2]

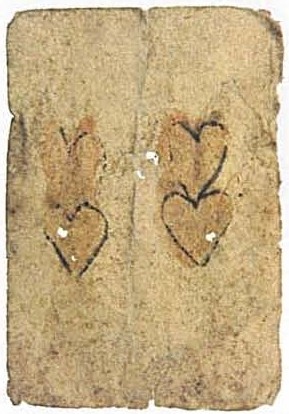

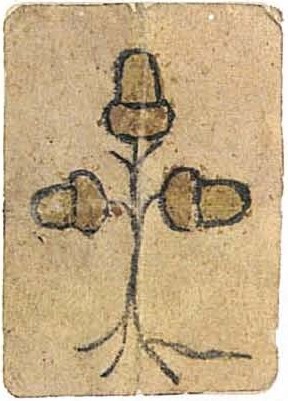

Spielkarten.

Kartenspil

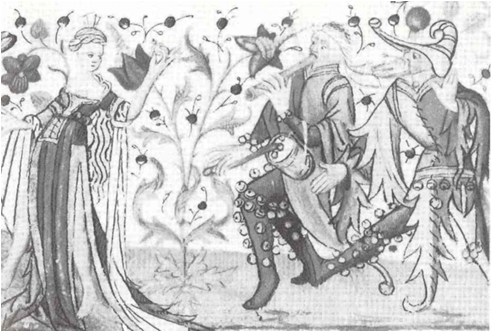

Die Spielkarten aus der Gewölbezwickelfüllung von Schloss Lengberg sind wahrscheinlich im Verlauf der Umbauten des Schlosses um 1480-85 unter dem Pfleger Virgil von Graben eingelagert worden.[3]

„Die Diskrepanz, trotz des oberen zeitlichen Deckels der Umbaufertigstellung von 1485 im Fundmaterial auch Spielkarten des 16. Jahrhunderts vorhanden sind, kann u.a. in der Verfrachtung durch Kleinsäugetiere erklärt werden. Spielkarten sind aufgrund des geringen Gewichtes durch Ratten, Mäuse, Siebenschläfer etc. durchaus manipulierbar und dadurch können auch jüngere Spielkarten in den Befund eingebracht worden sein.“[4]

Münzen.

Pfenning

Insgesamt wurden in der Gewölbezwickelfüllung von Schloss Lengberg 56 Münzen gefunden.

All diese Stücke gehören zu den untersten und mittleren Nominale (= Nennwert) ihrer zeit, die bereits Goldmünzen kannte. Allerdings wurden auf Schloss Lengberg nur Silbermünzen wie Kreuzer, Vierer und Pfennige in oft sehr schlechter Legierung gefunden.

Die ältesten Stücke reichen bis ins 12./13. Jahrhundert, die neuesten ins 17./Anfang des 18. Jahrhunderts zurück. Der Großteil wurde um das 15. Jahrhundert geprägt.

aus: Francesco ROSANI: Die Fundmünzen aus den Gewölbezwickelfüllungen und den Ausgrabungen im Zwinger von Schloss Lengberg in Osttirol, Nearchos Beiheft 12/2012 (Lengberger Forschungen zur Mittelalterarchäolgie 3), Innsbruck 2012

Mittelalterliche Unterwäsche.

Schamkittel

Der Fund umfasst über 2.700 Stoff-Fragmente, darunter fast vollständig erhaltene Kleidungsstücke, leinene Innenfutter mit Wollresten sowie Leinenhemden mit Fältelung, Textilknöpfen und Knopflöchern, die auf Frauen- oder Kinderkleidung hindeuten. Besonders hervorzuheben ist die gefundene Unterwäsche.[5]

Unterwäsche und Nachtbekleidung sind in der Forschung kaum aufgearbeitet, da nur wenige Stücke erhalten sind. Umso bedeutender sind die Funde aus Schloss Lengberg.

Unterwäsche schützte die Haut vor rauer Oberkleidung, wärmte zusätzlich und wirkte durch Schweißaufnahme kühlend.[6]

In der mittelalterlichen Literatur finden sich dafür Begriffe wie »undercleit«, »underkleit«, »subucula«, »inducula«, »tunica inferior« und »vestis interior«.[7]

Unterhose.

Bruoch

Im Mittelalter trugen Frauen keine Unterhosen, diese waren Männern vorbehalten.[8]

Die Unterhose hieß »bruchen«. Der Name könnte von »brouchen« für (zurecht)biegen stammen; ein Händler für Leinwand und Garn hieß »brüechlaer«. Ursprünglich war die Bruche ein gewickeltes Tuch bis zu den Knien, in der Taille gebunden (Abb. 33). Sie war jedoch unbequem und im Alltag unpraktisch, da die vielen Stoffschichten beim Verrichten der Notdurft hinderlich waren.[9]

Später entwickelte man eine schmalere Bruche, die mit Gürtel oder Band gehalten wurde und auch als Befestigung für »Beinlinge« diente. Im 15. Jahrhundert wurde sie kleiner und enger, vergleichbar mit einem Tanga. Meist nutzte man Leinen, Hanf oder Nessel; so auch beim Lengberger Fund.[10]

Aufgrund des einfachen Schnitts fertigten solche Stücke vermutlich keine Schneider, sondern Näherinnen vor Ort an, wie auch Nähnadelfunde bestätigen.[11]

Die gefundene Bruche gehörte wohl einem Mann niederen Standes. Darauf deuten mehrfache Flickungen hin – etwas, das ein Adeliger nicht hingenommen hätte. Reparaturen verschlechterten zudem den Tragekomfort, weshalb die Hose schließlich eingelagert wurde.[12]

Fazit: Es handelt sich um ein Gebrauchsstück eines Mannes niedrigen Standes, vermutlich eines Handwerkers oder Dienstmannes von Schloss Lengberg. Die Datierung stützt sich auf den Fundkontext beim Umbau 1480–85, auf zeitgenössische Ikonographien und eine 14C-Analyse (1440–1485).[13]

Büstenhalter.

Brustträger

Die Mode der Frau im Bezug auf Unterwäsche unterschiedlich von der Männermode sehr. Die Frauen trugen keine Unterhosen bzw. Unterwäsche, sondern ein so genanntes Unterkleid. Generell findet man zu diesem Thema nicht sehr viel zeitgenössisches Quellenmaterial, da das Thema „Unterwäsche“ aus Gründen der Scharm bzw. Intimität[14] kaum erwähnt wurde.[15]

Der Begriff des Büstenhalters wird nur indirekt in den historischen Quellen benutzt. Man sprach vor allem von »hemede«, »hemde«, »hemmet«, auch »hemmat«, »hömat« oder »hembd«. Des Weitere wurde das Wort »Mieder« verwendet, welches sich wahrscheinlich von den mittelhochdeutschen Formen »mueder«. »muoder« oder »muder« (bezeichnete ursprünglich den Leib der Frau) ableitet.[16]

Im 14. Jahrhundert wurde die Kleidung eng anliegend und körperbetont. Die Frauen begannen ihre Brüste so hübsch wie möglich zur Geltung zu bringen. „Zunächst hob man sie mit Binden an, um der Schwerkraft entgegenzuwirken, ein zu große empfundener Busen wurde flach gebunden. Später fügte man den Wäschehemden »Taschen« ein.“ Davon berichtet folgende Textstelle in einem satirischen Gedicht des 15. Jahrhunderts:[17]

„Ir manche macht zwen tuttenseck, damit so snurt sie umb die eck, das sie anschau ein ieder knab; wie sie hübsche tütlein hab: aber welcher sie zu grosz sein, die macht enge secklein; das man icht sag in der stat, das sie so grosz tutten hab.“[18]

Strohhut.

Strohuot

Einst waren Strohhütte weit verbreitet und wurden an vielen Orten hergestellt. Heute aber spricht man in Osttirol nur noch von den Kalser Strohhüten. Bislang war unklar, wie lange schon Strohhüte nach Tiroler Art hergestellt wurden. Zwar gibt es aus dem Mittelalter viele Abbildungen von Strohhüten, die Darstellungen sind aber wenig detailliert und lassen daher die Herstellungsmethode nicht erkennen. Jüngste archäologische Funden werfen nun neues Licht ins Dunkel der Geschichte.

Wurden zunächst ein rund 500 Jahre alter Strohhut aus Kempten im Allgäu (gefunden 1996) als einzigartig bezeichnet, so beweist der im Jahr 2008 gemachte Fund eines Strohhutes in Schloss Lengberg bei Nikolsdorf, dass diese Strohhutvariante in Tirol schon gut 100 Jahre früher hergestellt wurde.

Damit kann Tirol auf eine rund 600 Jahre alte Tradition der Strohhutherstellung zurückblicken.

Weitere Textilien.

Gewant

Die Beschreibung von Kleidung und Texttilien ist mehr als eine „Beschreibung von alltäglichem Gebrauchs-gut. Sie dient zugleich der Kennzeichnung und Heraushebung der sozialen Zugehörigkeit sowie der gesellschaftlichen Stellung der Person oder elitärer adeligen Gruppen.“ Aus diesem Grund kommt der genauen Untersuchung eine entscheidende soziologische Bedeutung zu.[19]

Wie oben beschrieben wurden in der Gewölbezwickelfüllung von Schloss Lengberg viele Fragmente von Kleidungsstücken gefunden, u.a. BH bzw. Mieder und eine Unterhose aus 15. Jahrhundert, sowie Kinderkleider.[20]

Neben Flachs und Hanf wurde auch kostbare Seide als Stoff dieser Kleidungsfunde identifiziert. Aus diesem Grund wurde im Zuge der wissenschaftlichen Auswertung auch eine so genannte archäometrische Untersuchung[21] der Seide vorgenommen. Haupt-fragestellung war hierbei, ob die Seidenfunde aus der so genannten kostbaren Musschelseide hergestellt waren, die vorwiegend aus Süditalien importiert werden musste.[22]

Die archäometrische Untersuchung ergab schlussendlich, dass sich bei den Lengberg Funden um Kleidungsstücken, die vorwiegend aus Maulbeerseide und Tussahseide hergestellt worden waren. [23]

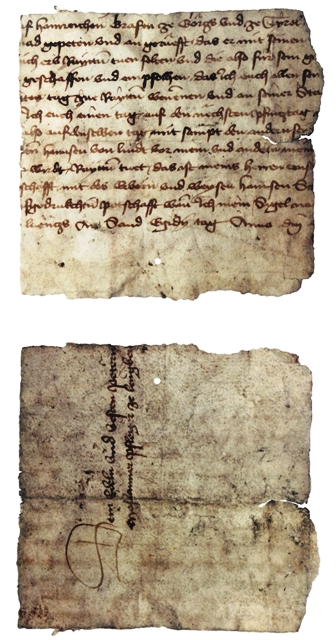

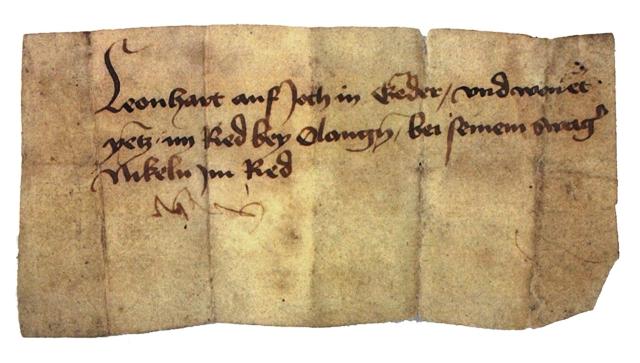

Schriftstücke.

Schrîben

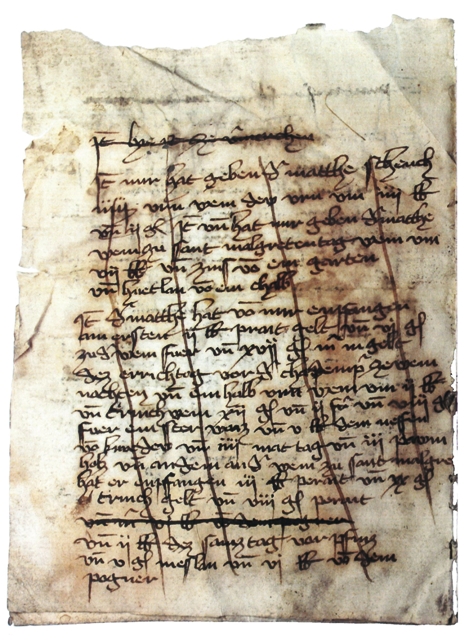

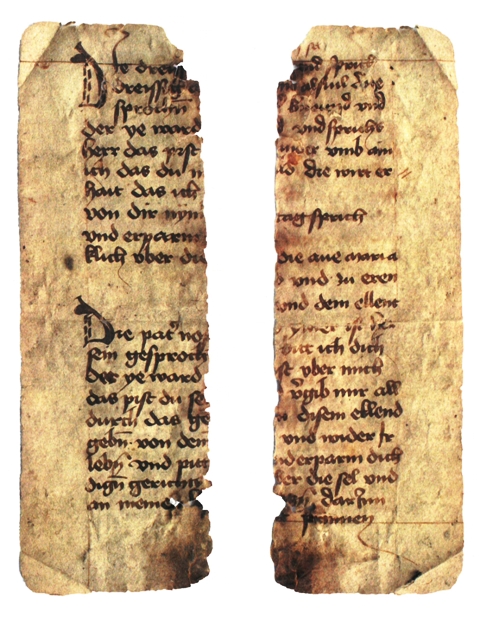

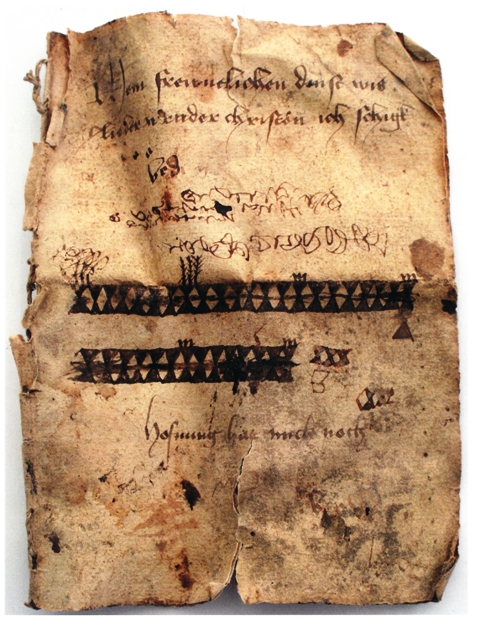

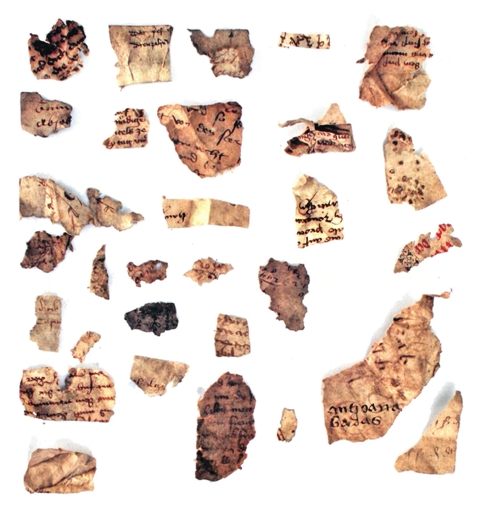

Die archäologische Aufarbeitund der Funde aus der Gewölbezwickelfüllung von Schloss Lengberg brachte auch eine ganze Reihe von Schriftstücken ans Tageslicht.

Es handelt sich hierbei um mehr als 300 Dokumente, die leider nur in der Form – teilweise kleinen und kleinsten – Fragementen erhalten sind, von denen der allergrößte Teil noch dazu unbeschrieben bzw. wegen Beschädigung kaum noch lesbar ist oder auf denen nur einzlene Wörter festgehalten sind, die keine Kontextualisierung erlauben.

Hauptsächlich handelt es sich um Briefe und Rechnungsbücher aus der ersten Häfte des 15. Jahrhunderts. Zwar sind diese Quellen nur fragmentarisch erhalten, allerdings vermögen sie die alltägliche Tätigkeit der für die Verwaltung der Burg zuständigen Pfleger zu illustrieren: z.B. das Einziehen von Zinsen, Dokumentation auständiger Schulden, Rechnungsbelegung.

aus: Philipp PLATTNER: Schriftfunde aus den Gewölbezwickelfüllungen von Schloss Lengberg in Osttirol, Nearchos Beiheft 14/2013 (Lengberger Forschungen zur Mittelalterarchäologie 4), Innsbruck 2013

Univ.-Prof.Dr. Harald Stadler

Leoplod-Franzens-Universität

Innsbruck

[1] Harald Stadler: Eine Schatztruhe unter dem Fußboden, in: Harpfe. Zeitung für Landeskunde (Heft 2, 2010), S. 27-29; vgl. auch: Michael Schick: Die Einhandflöte aus den Gewölbezwickelfüllungen von Schloss Lengberg in Osttirol, Nearchos Beiheft 8/2010 (Leng-berger Forschungen zur Mittelalterarchäologie 2, Innsbruck 2010; Peter Blass: Die Spiel-karten aus den Gewölbezwickelfüllungen von Schloss Lengberg in Osttirol, Nearchos Beiheft 10/2011 (Lengberger Forschungen zur Mittelalterarchäolgie 2, Innsbruck 2011

[2] Michael SCHICK: Die Einhandflöte aus den Gewölbezwickelfüllungen von Schloss Lengberg in Osttirol, Nearchos Beiheft 8/2010 (Lengberger Forschungen zur Mittelalterarchäolgie 2), Innsbruck 2010

[3] Peter Blass: Die Spielkarten aus den Gewölbezwickelfüllungen von Schloss Lengberg in Osttirol, Nearchos Beiheft 10/2011 (Lengberger Forschungen zur Mittelalterarchäologie 2), Innsbruck 2011, S. 10

[4] Ebd.

[5] Vgl. http://www.uibk.ac.at/ipoint/news/2012/buestenhalter-aus-dem-mittelalter.html.de, 06.01.2015

[6] Vgl. Katrin Kania: Kleidung im Mittelalter. Materialien – Konstruktion – Nähtechnik. Köln-Weimar-Wien 2010, S. 119

[7] Gabrielle Praschl-Bichler: Affenhaube, Schellentracht und Wendeschuh. Kleidung und Mode im Mittelalter, München 2011, S. 35

[14] Das Thema Monatsblutung wurde in der Literatur kaum angesprochen. Hier kommen neben dem ungehinderten Abfließenlassen mehrere Möglichkeiten in Frage: Das Festbinden von geeigneten, gefalteten Stoffbinden oder ähnlichem mit Bändern; die Verwendung des Unterhemdes, indem der vordere oder hintere Saum zwischen den Beinen hindurch nach oben gezogen wird; oder das Tragen von Hosen, die in bildlichen und schriftlichen Quellen nicht erwähnt werden, sondern ein rein spekulative Begründung ist. Vgl. Katrin Kania: Kleidung im Mittelalter…, S. 131, Gabrielle Praschl-Bichler: Affenhaube, …, S. 38

[15] Wie oft man im Alltagsleben seine Unterwäsche bzw. Unterkleid wechselte, wurde nicht erwähnt. U.a. vergleicht der Dominikaner Jean de Baume „diejenigen, die nur unregelmäßig beichten, mit ungezogenen Kindern, die bei kalter Witterung in ihren schmutzigen Hemden schlafen, während brave Kinder ihre Leinenhemden alle vierzehn Tage wechseln (…)“. Vgl. hierzu Gabrielle Praschl-Bichler: Affenhaube, …, S. 46

[16] Vgl. hierzu Gabrielle Praschl-Bichler: Affenhaube, …, S. 41

[17] Vgl. Katrin Kania: Kleidung im Mittelalter…, S. 132, Gabrielle Praschl-Bichler: Affenhaube, …, S. 41

[18] Übersetzung: „Manch eine Frau macht zwei Beutel für die Brüste, damit zieht sie um die Häuser, damit alle Burschen sie ansehen, was für schöne Brüste sie habe. Aber welcher sie zu groß sind, die macht enge Beutelchen, damit es in der Stadt nicht heißt, dass sie so große Brüste habe.“ Zitiert nach Katrin Kania: Kleidung im Mittelalter…, S. 132; vgl. Beatrix Nutz/Harald Stadler: Gebrauchsgegenstand und Symbol …, S. 243

[19] Zitiert nach Bert Ilsinger: Muschelseide …, S. 8; vgl. Ina Vanden Berghe/Beatrix Nutz: The Hidden Colours of Lengberg Castle, Austria, in: Karina Grömer/Frances Pritchard (Hg.): Aspects of Design, Production and Use of Textiles und Clothing from the Bronze Age tot he Early Modern Era, (NESAT XII.), Budapest 2015, S. 51-63

[20] Beatrix Nutz/Harald Stadler: Gebrauchsgegenstand und Symbol…, S. 241f

[21] Archäometrische Methoden können nach der Art der Fragestellung (Alter, Herkunft, Fundgeschichte, Umweltbedingungen etc.) oder nach dem Material der untersuchten Artefakte (Gestein, Metall, organisches Material) klassifiziert werden.

[22] Bert Ilsinger: Muschelseide …, S. 27ff

[23] Genauere Untersuchungsverfahren siehe Bert Ilsinger: Muschelseide …, S. 27ff e