Ursprünge.

Aller Anfang ward getan

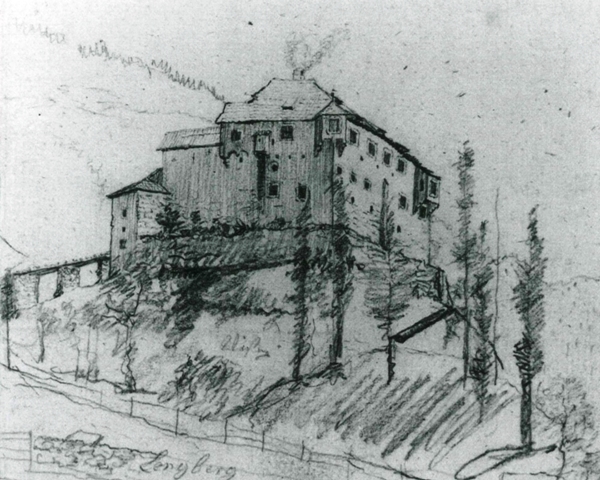

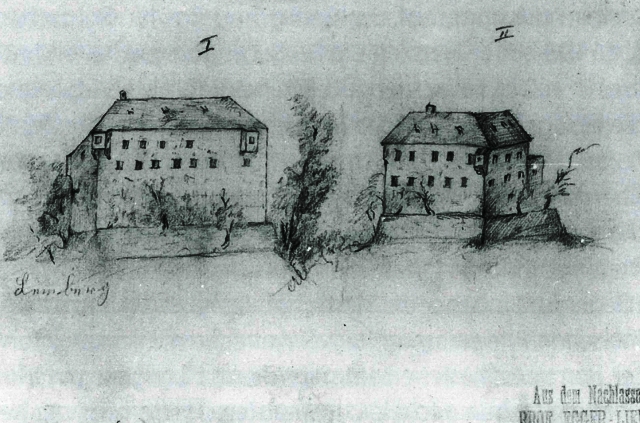

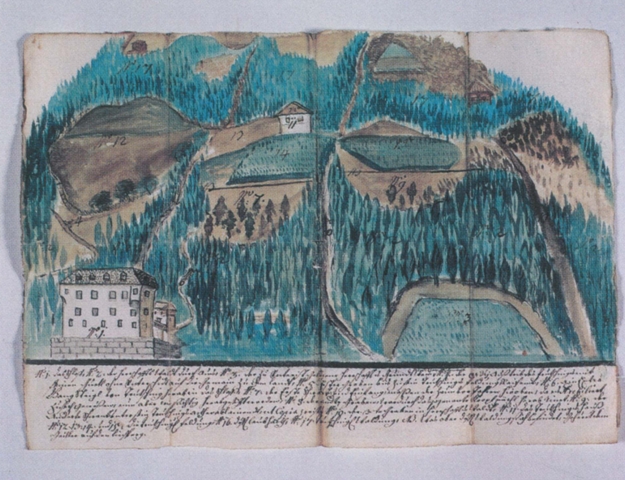

Die „veste Lengenberch“ (Burg Lengberg, auch Lechsgemünd genannt) wurde im 12. Jahrhundert von den Herren von Lechsgemünd erbaut. Erstmals erwähnt wird sie am 15. August 1190 in einer Schenkungsurkunde an das Kloster Viktring.[1] Vermutlich entstand die Burg schon um 1180.

Die Herren von Lechsgemünd stammten aus dem Schwabenland (heute Bayern). Ihre Stammburg lag an der Mündung des Lech in die Donau, woraus sich der Name ableitete. Sie besaßen nicht nur Güter in Osttirol (Matrei, Lengberg), sondern auch im Salzburger Pinzgau (Mittersill). Solche verstreuten Besitzungen waren für Reichsgrafen damals üblich.

Zum Pflegschaftsbereich gehörten Burg Lengberg mit Gutshöfen und die Gebiete östlich von Oberdrauburg bis zur Urpfarre Irschen.[2] Letzter Graf auf Lengberg war Heinrich von Lechsgemünd. Kinderlos übergab er 1207 seine Gebiete an den Salzburger Erzbischof Eberhard, behielt aber Lengberg mit Gütern in Irschen, Nikolsdorf und Lindberg lebenslang.[3]

Nach Heinrichs Tod 1212 fiel Lengberg endgültig an das Erzstift Salzburg. Ansprüche des Patriarchen von Aquileia, die sich auf ein Vermächtnis von Heinrichs Gemahlin Willibirgis stützten, wurden durch ein Schiedsgericht beigelegt: Salzburg verzichtete auf Güter in Friaul.[4][5]

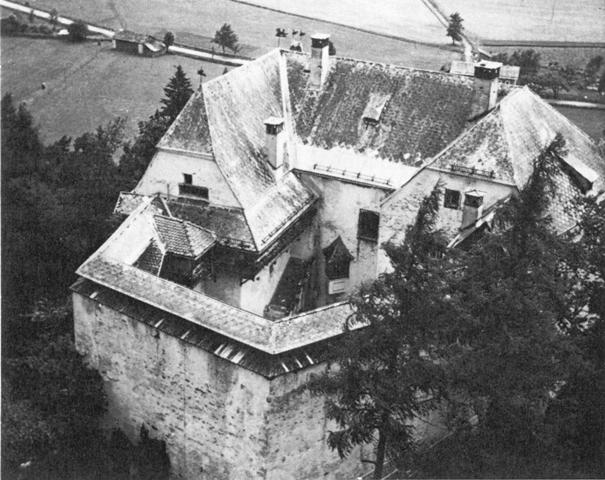

Der Erzbischof setzte daraufhin Burgpfleger bzw. Burgvögte ein. Baugeschichtlich war Lengberg ein trapezförmiger, romanischer Bau mit zweistöckigem Palas und 2,20 m starker Ringmauer, jedoch ohne Bergfried. Daher gilt sie teils als Turmburg oder „Fliehburg“.[6]

Burgpfleger.

Der Ehrwürdige

Mit dem Tod Heinrichs von Lechsgemünd kam Burg Lengberg an das Erzstift Salzburg, das rund 600 Jahre Herr über die Besitzungen blieb [7]. Burgpfleger verwalteten die Anlage, sorgten für Schutz, Güterverwaltung und niedere Gerichtsbarkeit. Zudem hielten sie jährlich das „Taiding“ ab [8].

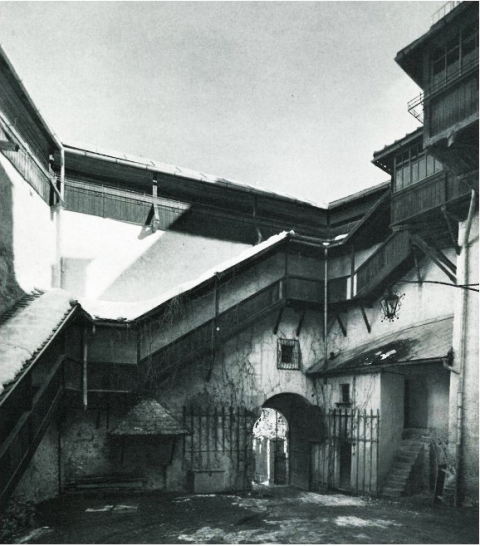

Der Verwaltungsbereich war karg; statt Naturalien wurden Geldabgaben geleistet [9]. Zur Hochblüte gelangte die Burg unter Virgil von Graben, der sie 1480–85 zu einer gotischen Anlage ausbauen ließ [10][11]. Zeitgenössische Beschreibungen rühmen ihre starke Befestigung und repräsentativen Räume [12].

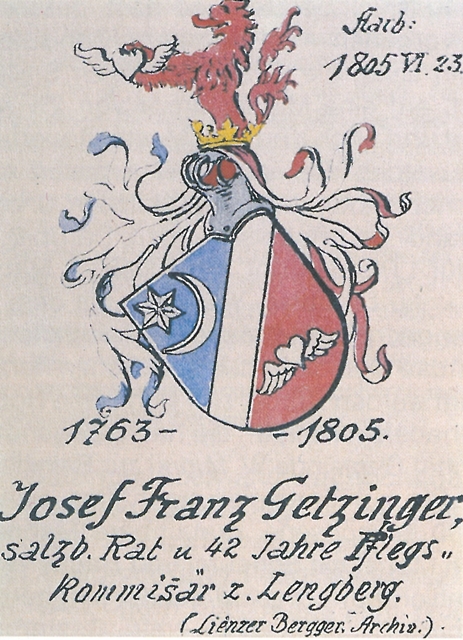

Nach Virgils Tod wechselten die Pfleger häufig, die Burg verfiel [13 ][14]. Im 18. Jahrhundert verlegte Pfleger Joseph Franz Getzinger seinen Sitz ins sanierte Trattenhaus („Getzenhof“) [15] und erwarb hohes Ansehen durch seine Amtsführung und Reformen [16].

19. Jahrhundert.

XIX.

Im 19. Jahrhundert wechselten die privaten Besitzer von Schloss Lengberg häufig. Nach dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 fiel das Erzstift Salzburg an das Kurfürstentum Salzburg und damit an Großherzog Ferdinand von Toscana, wodurch Schloss Lengberg indirekt zum Haus Habsburg gehörte.[17]

Nach der Niederlage gegen Napoleon kam Osttirol zu den Illyrischen Provinzen unter französischer Verwaltung. 1812 wurde das Gericht Lengberg aufgelassen, das Schloss verfiel langsam.

1816 kehrte Österreich zurück, doch „das 1812 aufgelassene Gericht Lengberg wurde nicht wiedererrichtet“, sondern dem Landesgericht Lienz und der Grafschaft Tirol zugeordnet.[18]

Seit 1821 in Privatbesitz, diente Schloss Lengberg u. a. als Altarwerkstatt, Lazarett während der Cholera 1831 und wurde um 1913 von Karl Graf Lodron-Laterno erworben.

20. Jahrhundert.

XX.

1920 kaufte der holländische Bankier Paul May das heruntergekommene Schloss und ließ es bewohnbar machen. Die Familie May war mit dem holländischen Königshaus befreundet, weshalb Königin Wilhelmine dort ihre Sommerfrische verbrachte.

Nach dem Anschluss Österreichs wurde Schloss Lengberg enteignet und während des Krieges als Notunterkunft und Rekonvaleszentenheim genutzt. Nach 1945 diente es zunächst den britischen Besatzungstruppen, bevor es 1948 an die Familie May zurückgegeben und wegen Geldnot verkauft wurde. Geplante Umbauten wie ein internationales Erholungsheim scheiterten an der Finanzierung.[19]

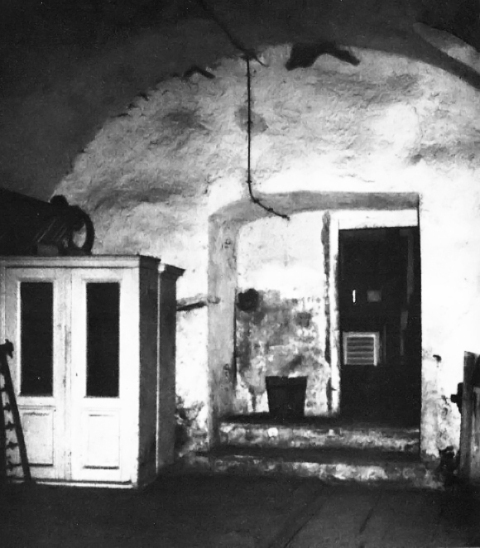

1956 erwarb das Land Tirol das Schloss und verpachtete es an das Aufbauwerk der Jugend. In den folgenden Jahrzehnten wurde es mit Hilfe vieler Freiwilliger renoviert. Dabei verlor das Schloss historischen Charme: u.a. wurde die alte Burgkapelle abgerissen und durch eine Küche ersetzt, eine neue Kapelle entstand im Untergeschoss.[20]

Danach nutzte man das Gebäude als Jugendherberge und Unterkunft der Landwirtschaftlichen Schule. Das Erdbeben von 1976 machte weitere Renovierungen notwendig. Später fanden dort auch Kulturtage zur 800-Jahrfeier statt.

2008 begann eine vom Land Tirol finanzierte Generalsanierung, die barrierefreie Zugänge und einen Zubau brachte. Alle Arbeiten erfolgten in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt und gaben dem Schloss neuen alten Charme zurück.

[1] Magdalena Hörmann-Weingartner: Lengberg, in: Tiroler Burgenbuch Bd. 9: Pustertal, hrsg. v. Oswald Trapp, Innsbruck-Wien 2003, S. 545

[2] Ebd., S. 546

[3] Otto Stolz: Politisch-historische Landesbeschreibungen von Südtirol, Innsbruck 1937 (= Schlern-Schriften Nr. 40), S. 709, vgl. Gerhild Kutschera: Schloss Lengberg, in: Nikolsdorf in Osttirol. Aus Vergangenheit und Gegenwart einer Osttiroler Landgemeinde, Nikolsdorf 1988, S. 155; vgl. auch Urkunde vom 10. Oktober 1207 Absicherung des Vertrages, in: Urkundebuch Salzburg Nr. 5 III 605

[4] Magdalena Hörmann-Weingartner: Lengberg …, S. 546

[5] Ebd.

[6] Josef Astner: Die Pfleger von Lengberg und ihre Zeit, in Nikolsdorf in Osttirol. Aus Ver-gangenheit und Gegenwart einer Osttiroler Landgemeinde, hrsg. v. Gemeinde Nikolsdorf, Nikolsdorf 1988, S. 28, 31; ergänzend: Eine Fliehburg (auch Volksburg genannt) dient einer vollständigen lokalen Bevölkerung vorübergehend als Rückzugsort in Zeiten der Gefahr.

[7] Noch heute findet man im Burghof Überbleibsel der Erzbischöfe, u.a. das Wappen des Salzburger Erzbischofs Paris Graf von Lodron (1586-1653), das sich oberhalb des Burg-tores befindet. Es zeigt einen stehenden, herschauenden Löwen mit Brezelschweif.

[8] Josef Astner: Die Pfleger von Lengberg und ihre Zeit, in Nikolsdorf in Osttirol. Aus Ver-gangenheit und Gegenwart einer Osttiroler Landgemeinde, hrsg. v. Gemeinde Nikolsdorf, Nikolsdorf 1988, S. 27

[9] Ebd., S. 93ff

[10] Rudolf Egger: Santonino in Kärnten. Aus seinen Reisetagebüchern 1486-86 (= Kleine Kärnten-Bibliothek, Bd. 10), Klagenfurt 1978, S. 34, vgl. dazu auch: Paolo Santonino, Rei-setagebücher 1485-86, in: Osttiroler Heimatblätter 16 (1948, Heft 9)

[11] Gerhild Kutschera: Schloß Lengberg, in: Nikolsdorf in Osttirol. Aus Vergangenheit und Gegenwart einer Osttiroler Landgemeinde, hrsg. v. Gemeinde Nikolsdorf, Nikolsdorf 1988, S. 156; Magdalena Weingartner: Lengberg …, S. 551ff

[12] Rudolf Egger: Santonino in Kärnten …, S34f

[13] Josef Astner: Die Pfleger von Lengberg …, S. 31

[14] Magdalena Hörmann-Weingartner: Lengberg, in: Tiroler Burgenbuch Bd. 9: Pustertal, hrsg. v. Oswald Trapp, Innsbruck-Wien 2003, S. 547ff

[15] Gerhild Kutschera: Schloß Lengberg…, S. 178

[16] Josef Astner: Die Pfleger …, S. 90

[17] Josef Astner: Die Pfleger von Lengberg und ihre Zeit, in Nikolsdorf in Osttirol. Aus Vergangenheit und Gegenwart einer Osttiroler Landgemeinde, hrsg. v. Gemeinde Nikolsdorf, Nikolsdorf 1988, S. 98

[18] Meinrad Pizzinini: Das höchste landesherrliche Wappen auf Schloss Lengberg. Ein bemerkenswertes heraldisches Denkmal und sein historischer Hintergrund, in: Geschichte als Gegenwart. Festschrift für Magdalena Hörmann-Weingartner (Schlern-Schriften 352), hrsg. von Leo Andergassen und Lukas Madersbacher, Innsbruck 2010

[19] Gerhild Kutschera: Schloß Lengberg, in: Nikolsdorf in Osttirol. Aus Vergangenheit und Gegenwart einer Osttiroler Landgemeinde, hrsg. v. Gemeinde Nikolsdorf, Nikolsdorf 1988, S. 172

[20] Die ursprüngliche Kapelle wurde schon im 19. Jahrhundert (1821) aufgelassen und das Kircheninstrumentarium verkauft. Später diente der Kapellenraum als Bad für die Cholera-Patienten während der Cholera-Epidemie um 1831.

Literatur.

Schriftgut

Folgende Liste stellt eine kleine Auswahl an Literaturvorschläge dar, die die Geschichte bzw. Archäologie rund um Schloss Lengberg beinhalten:

Josef ASTNER: Die Pfleger von Lengberg und ihre Zeit, in Nikolsdorf in Osttirol. Aus Vergangenheit und Gegenwart einer Osttiroler Landgemeinde, hrsg. v. Gemeinde Nikolsdorf, Nikolsdorf 1988, S. 27-99

Peter BLASS: Die Spielkarten aus den Gewölbezwickelfüllungen von Schloss Lengberg in Osttirol, Nearchos Beiheft 10/2011 (Lengberger Forschungen zur Mittelalterarchäolgie 2), Innsbruck 2011

Rudolf EGGER: Die Reisetagebücher des Paolo Santonio 1485–1487, Klagenfurt 1947

Magdalena HÖRMANN-WEINGARTNER: Lengberg, in Tiroler Burgenbuch, Bd. 9: Pustertal, hrsg. v. Oswald Trapp, Innsbruck-Wien 2003, S. 545-556

Gerhild KUTSCHERA: Schloß Lengberg, in: Nikolsdorf in Osttirol. Aus Vergangenheit und Gegenwart einer Osttiroler Landgemeinde, hrsg. v. Gemeinde Nikolsdorf, Nikolsdorf 1988, S. 155-182

Beatrix NUTZ: Die Unaussprechlichen, in: Harpfe. Zeitschrift für Landeskunde (Nr. 2), hrsg. v. Stiftung Harpfe, Innichen 2010, 30-31

Meinrad PIZZININI: Das höchst landesherrliche Wappen auf Schloss Lengberg. Ein bemerkenswertes heraldisches Denkmal und sein historischer Hintergrund, in: Geschichte als Gegenwart. Festschrift für Magdalena Hörmann-Weingartner, hrsg. v. Leo Andergassen und Lukas Madersbacher (Schlern-Schriften 352), Innsbruck 2010

Philipp PLATTNER: Schriftfunde aus den Gewölbezwickelfüllungen von Schloss Lengberg in Osttirol, Nearchos Beiheft 14/2013 (Lengberger Forschungen zur Mittelalterarchäologie 4), Innsbruck 2013

Michael SCHICK: Die Einhandflöte aus den Gewölbezwickelfüllungen von Schloss Lengberg in Osttirol, Nearchos Beiheft 8/2010 (Lengberger Forschungen zur Mittelalterarchäolgie 2), Innsbruck 2010

Harald STADLER: Eine Schatztruhe unter dem Fußboden, in: Harpfe. Zeitschrift für Landeskunde (Nr. 2), hrsg. v. Stiftung Harpfe, Innichen 2010, S. 26-29

Anton WERNSPACHER: Die Herrschaft Lengberg, in: Osttiroler Heimatblätter 22 (1954, Heft 6-8, 11)

Anton WERNSPACHER: Die Herrschaft Lengberg, in: Osttiroler Heimatblätter 23 (1955, Heft 1, 3-5, 7)

Anton WERNSPACHER: Die Herrschaft Lengberg, in: Osttiroler Heimatblätter 24 (1956, Heft 9-12)

Anton WERNSPACHER: Die Herrschaft Lengberg, in: Osttiroler Heimatblätter 25 (1957, Heft 1-4)

Anton WERNSPACHER: Die Herrschaft Lengberg, in: Osttiroler Heimatblätter 26 (1958, Heft 8,10-12)

Anton WERNSPACHER: Die Herrschaft Lengberg, in: Osttiroler Heimatblätter 27 (1959, Heft 1-2)

Michael SCHICK: Die Einhandflöte aus den Gewölbezwickelfüllungen von Schloss Lengberg in Osttirol, Nearchos Beiheft 8/2010 (Lengberger Forschungen zur Mittelalterarchäolgie 2), Innsbruck 2010

Peter BLASS: Die Spielkarten aus den Gewölbezwickelfüllungen von Schloss Lengberg in Osttirol, Nearchos Beiheft 10/2011 (Lengberger Forschungen zur Mittelalterarchäolgie 2), Innsbruck 2011

Francesco ROSANI: Die Fundmünzen aus den Gewölbezwickelfüllungen und den Ausgrabungen im Zwinger von Schloss Lengberg in Osttirol, Nearchos Beiheft 12/2012 (Lengberger Forschungen zur Mittelalterarchäolgie 3), Innsbruck 2012

Philipp PLATTNER: Schriftfunde aus den Gewölbezwickelfüllungen von Schloss Lengberg in Osttirol, Nearchos Beiheft 14/2014 (Lengberger Forschungen zur Mittelalterarchäologie 4), Innsbruck 2014

Bert ILSINGER: Muschelseide aus der Gewölbezwickelfüllung von Schloss Lengberg in Osttirol? Archäometrische Untersuchungen von Seide, Nearchos Beiheft 15/2016 (Lengberger Forschungen zur Mittelalterarchäologie 5), Innsbruck 2016